【れとりっぷ】大桑城跡や歴史あるお寺を堪能!|岐阜県山県市の魅力スポットを巡る旅

戦国時代を語る上で外せない地・岐阜県。多くの城跡や武将の生きざまを感じられる史跡が数多く残されていることから、戦国観光には最適です。戦国観光×ご当地グルメ×映えスポット×NEWスポット…地元が誇るたくさんの魅力を、岐阜新聞女子ネットのメンバーらと“再発見”してみませんか。今回は山県市を旅しました。

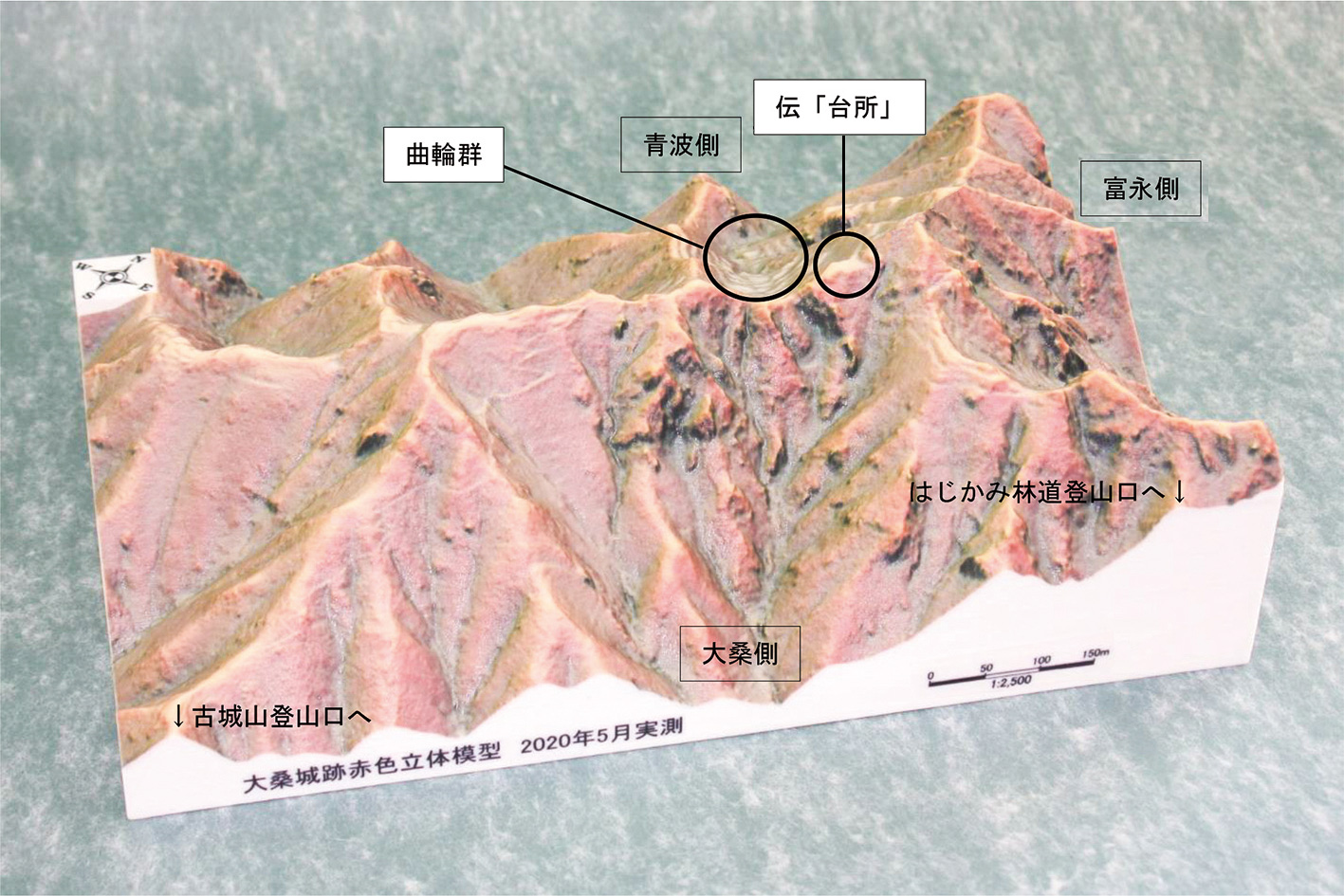

大桑城跡、国史跡指定に向けていざ!3年間の発掘調査で大発見続々

35年前に地元の有志によって3mほどの大きさのミニ天守が建てられたものの、広く知られる存在という訳ではなかった大桑城。2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」をきっかけに、「明智光秀と山県」「光秀ゆかりの土岐氏と山県」という点が知られるようになったこと、さらには同年に古城山(407.5m)の山頂付近にある大桑城跡の発掘調査が始まり、軍事施設という位置づけで考えられることが多い山城としては珍しく、池を有した庭園とみられる遺構が見つかったことなどから知名度が急上昇。今では、全国規模のお城イベントで山県市が大桑城跡のPRブースを構えれば、「用意したパンフレット2000部がほぼ全てなくなった」「首都圏在住の方に『先日登ってきた』と声をかけてもらえた」というほど広く知られる存在となりました。

大桑城は室町時代から戦国時代にかけての200余年、美濃国一帯の権力を握っていた土岐氏の居城でした。1535年に美濃国の守護所が置かれていた場所(現在の岐阜市長良)が大洪水に遭ったことに伴い、大桑に守護所が移され、大桑城や城下町が整備されました。

土岐氏は代々、和歌や連歌、漢詩、猿楽・舞、水墨画などをたしなむ優雅な一族として知られています。池を有した庭園とみられる遺構についても市教育委員会は「土岐氏が整備した可能性が高い。山上で政治を行いながら美しい庭を備えた建物で過ごすという、土岐氏の優雅な暮らしぶりの一端が明らかになったと考えている」としています。そんな土岐氏ですが、守護所が大桑に移された8年後に斎藤道三に攻め入られ、さらにはその7年ほど後には土岐氏最後の守護・頼芸が美濃から追放されてしまいます。

本年度の発掘調査では、尾根より北側の人工的に造られた大小20~30の平坦地が集まる「曲輪群」において、両側面に石垣をもつ中央通路が確認されました。確認された通路は直線的で、幅が約2.2mあります。通路東側の石垣には幅50~60㎝程度の大きな石材が使われており、視覚的な効果をねらった可能性が高いとされています。通路西側の石垣には幅20~30㎝程度の小さな石材が使われており、その背面には「裏込め石」という排水をよくするための小さな石が充填されていて、当時の最先端技術が用いられています。また、曲輪群からは中国から輸入した磁器や国産陶器、素焼きの皿など350点以上の遺物が出土。出土した遺物は大桑城が機能していた時期と整合していることから、土岐氏の時代に曲輪群に人が住んでいたという可能性はさらに高まりました。

3年続いた発掘調査は本年度で一区切りとなります。来年度以降は成果報告書を作成し、市内初の国史跡指定に向けて国への申請を考えています。大桑城跡が国史跡指定を受ければ、人気度はさらにアップすること間違いなし。今のうちから登っておくことをお勧めします。

古城山=金鶏山!地名にちなんだお菓子も

土岐頼芸が斎藤道三との戦いに敗れて逃げる際、家宝の「金色の鶏」を曲輪群の南東の切井戸に隠したとされることにちなみ、元日の朝にこの井戸から鶏の鳴く声を聞いた者は長生きできるという言い伝えが残されています。この言い伝えから、古城山は「金鶏山」とも言われています。

市内中心部にある銘豊製菓園では、30年ほど前から地名にちなんだ銘菓「金鶏山」を販売。バター、ミルク、卵をふんだんに使ったなんだか懐かしさを感じさせる優しい味わいです。手土産として購入する地元の方も多いとか。大桑城のお土産に一押しです。

寺が開く「てらこやあ」で思い出づくり

500年以上の歴史を持つ東光寺。体験農園みとかの北西800mほどの場所に位置しています。3000坪の境内の至るところに苔が植生され、伽藍と木々、石畳の配置が美しく一見の価値ある名刹です。

2年ほど前からは、「てらこやあ」と題し、子ども向けの書道教室や、講師を招いたパン作り、柿渋染め、念珠作り講座を開催しています。

きっかけは、京都の妙心寺にいた彦坂怜宗さんが住職になったこと。それまでは東光寺は広く一般公開をしていませんでしたが、同じく妙心寺から来た妻の裕貴さんとともに地域の方に親しんでもらえるお寺づくりを進めていくことに。檀家でない人にも気軽に来てもらおうと、イベント情報をSNSで積極的に発信し、最近では遠方からも人が訪れるようになりました。

裕貴さんは「子どもたちには、お寺の建物だったり庭だったり、伝統建築に触れてもらうことで『お寺愛』と言いますか、地域愛を育んでもらえれば良いですね」と話しています。

夏は竹灯籠の祭典を開催。幻想的な空間に

伊自良湖の近くにある500年ほど前に創建された甘南美寺は、お寺の起源に関して、伊勢国の漁師にまつわる不思議な逸話が残されています。本堂には千手観音とともに馬頭観音も祀られていることから、競馬関係者らの参拝も多いです。築350年の旧本堂、市内最大級の山門が必見。春はエドヒガンザクラ、夏はアジサイ、秋はハナノキと紅葉、冬は雪景色が楽しめます。

本尊千手観音や馬頭観音、季節に関するイラストなどが描かれた芸術作品とも言える手描きの御朱印も人気です。

2016年からは、横山大周住職ら地域の有志が「過疎化が進むこのまちのために何か面白いことを」と、竹林整備の過程で出た竹を活用した竹灯籠の祭典「燈(とも)す」を毎年夏に開催。発光ダイオード(LED)が入れられた竹灯籠約2000個が本堂に続く通路に並べられ、闇夜に浮かぶ姿は幻想的。8回目となる今年は7月22日に開催予定です。

いちご狩りで5種類を食べ比べ

おいしくてかわいくて映える果物の代表格と言えばいちご。2月14日でオープン2周年を迎えた体験農園みとかでは、毎年12月から5月下旬までの半年間、いちご狩りが楽しめます。多くのいちご狩り農園では1種類のいちごしか食べられませんが、みとかでは、かおり野、章姫、紅ほっぺ、恋みのり、よつぼしの5種類が食べ放題。甘味がしっかりしたもの、口当たり柔らかめなものなど、食べ比べてみると味の違いがよくわかるため、お気に入りの品種探しに最適です。ビニールハウス内は自由に動き回れるので、おいしそうな粒を厳選しつつ、写真も撮りつつと大忙しです。

併設カフェのオリジナルスイーツもテンションMAXになるおいしさ&かわいさ。

定番はやっぱりいちごパフェで、たっぷりのいちご、手作りのいちごアイス、ムースのハーモニーが抜群でボリュームたっぷりです。もっともっと味わいたい人に向けては、いちごを2パック分使用した「食べても食べてもいちごパフェ」もあります。これを食べれば、いちご狩りを体験した気分になれそう。

もちろん、いちご以外のスイーツやランチの提供もあるため、年中楽しめます。

.jpg)

-1.jpg)

_クレジット追加.jpg)

.jpg)