健康ビッグデータ解析で「インフルエンザに罹りやすい人」 5タイプの特徴的な傾向を確認

医師が解説するタイプごとの予防対策

2025年11月20日

大正製薬株式会社

今年の冬は、例年よりも早い時期からインフルエンザの流行が拡大しており、感染者数も日を追うごとに増えています。厚生労働省によると、今季の主な流行株は「A香港型(H3/N2)」で、全国の約半数を占めているとされています。この型は重症化しやすく、ワクチンの効果が得にくい傾向があるといわれています。

現在、インフルエンザや風邪の症状で医療機関を訪れる患者が急増しており、診療現場には大きな負担がかかっています。このままでは昨シーズンと同様、都市部を中心に抗インフルエンザ薬(タミフルなど)等の供給が不足する可能性もあります。

こうしたなか、「なぜ人によってインフルエンザにかかりやすさが違うのか」という疑問に対して、健康ビッグデータを活用した新たな研究結果が報告されました。弘前大学・京都大学・大正製薬の共同研究チーム※は、弘前大学COI-NEXT拠点が青森県弘前市で実施している大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」のデータを活用し、個人の体質や生活習慣とインフルエンザ発症リスクとの関係を解析しました。この成果は、2025年8月、国際的な科学論文誌(Scientific Reports)に掲載されました。

以下では、弘前大学・京都大学・大正製薬による共同研究で見えてきた「インフルエンザにかかりやすい体質・生活習慣」の傾向を論文内容に基づき解説するとともに、後半では感染症に詳しい内科医・久住英二先生に、研究結果を踏まえた今冬の感染拡大に備えるための具体的な予防対策についてお話を伺います。

※弘前大学大学院医学研究科附属健康・医療データサイエンス研究センター玉田嘉紀教授、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻ビッグデータ医科学分野奥野恭史教授を研究代表者とする共同研究チーム。

1,000人規模の健康ビッグデータを解析。「インフルエンザにかかりやすい」タイプを分析

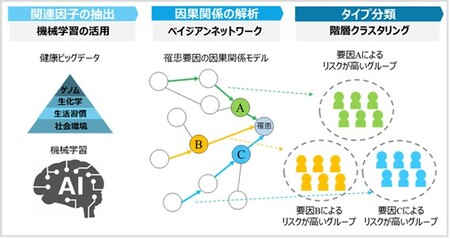

IHPP(岩木健康増進プロジェクト健診)は、弘前大学が毎年実施している地域健康調査で、20歳以上の住民約1,000人を対象に、血液検査、生活習慣、職業、既往歴、体組成など3,000項目以上の健康データを収集しています。今回の研究では、その中からAIを活用して、インフルエンザにかかりやすい要因165項目を抽出し、その要因の関係性を詳細に分析しました。

まず、健康データよりインフルエンザにかかった人とかからなかった人を比較し、発症に関係する因子を抽出。次に、要因同士の関係をより深く探るために、ベイジアンネットワーク解析を用いました。ベイジアンネットワーク解析とは、膨大なデータの中から「何が原因で、何が結果なのか」という因果関係を推定できる解析手法です。一般的な統計では「一緒に起きている関係(相関)」しかわかりませんが、この解析では「原因と結果のつながり」を矢印で示す“関係図”として表すことができます。本研究は、従来のように少数の要因と疾患との関係性を分析する研究とは異なり、100項目以上の健康データの関係性を同時に解析することで、インフルエンザ発症に関わる複雑な因果関係と個人差を初めて可視化しました。

この成果により、今後はワクチン接種や一般的な予防策に加えて、個人の体質や生活習慣に合わせた「オーダーメイド型の感染症対策」につながると考えられます。また、この解析手法はインフルエンザ以外の感染症対策・生活習慣病対策への応用も期待されます。

健康ビッグデータで解析した「インフルエンザにかかりやすい」5つのタイプ

解析結果から、インフルエンザにかかりやすい人の傾向として、大きく次の5つのタイプを見いだしました。

1.血糖が高め

血糖関連項目(グリコアルブミン、ペントシジン)が高め。血糖が高い状態が続くと、免疫細胞の働きが鈍くなりウイルスへの抵抗力が弱まります。

2.肺炎の既往あり

過去に肺炎を経験したことがある。もともと感染症に対して、抵抗力が弱いと考えられます。

3.多忙・睡眠不足

仕事や生活が忙しく、睡眠が不足している。インフルエンザと同様の感染症である「かぜ」では、睡眠時間が短いと、罹患頻度が高まるという報告があります。

4.栄養不良

食事のバランスが偏り野菜の摂取が少ない。

5.アレルギーあり

アレルギー検査値(雑草やスギ)が高く、アレルギー性鼻炎などのアレルギー体質である。慢性的な炎症や鼻づまりが呼吸器のバリア機能を弱め、ウイルス感染のきっかけになりやすいと考えられます。

複合的な要因の組み合わせがリスクを左右する

これまで「血糖が高いと感染症にかかりやすい」「睡眠不足は免疫に悪い」といった単独の要因は知られていましたが、本研究では、複数の要因がどのように影響し合って発症につながるのかを、ネットワーク構造として可視化できた点が本研究の大きな成果です。「インフルエンザにかかりやすい体質や生活習慣」は一様ではなく、血糖・呼吸器・睡眠・栄養・アレルギーといった多方面の要因が関わっていることを示しています。特に「肺炎の既往がある」「血糖が高め」「睡眠の質が良くない」といった複数の特徴を持つグループでは、それ以外のグループと比べてインフルエンザの発症リスクが約3.6倍でした。

対策に関する医師からのアドバイス

ここからは、上述の研究結果を踏まえ、感染症に詳しい内科医・久住英二先生に、今冬の感染拡大に備えるための具体的な予防対策についてお話を伺います。

【対策解説】内科医・血液専門医 久住英二先生

立川パークスクリニック院長。1999年新潟大学医学部卒業。内科医、とくに血液内科と旅行医学が専門。虎の門病院で初期研修ののち、白血病など血液のがんを治療する専門医を取得。血液の病気をはじめ、感染症やワクチン、海外での病気にも詳しい。

①タイプごとの対策

1. 血糖が高め

血糖値が高い状態が続くと、白血球の働きが鈍くなり、免疫力が落ちてウイルスに感染しやすくなります。糖質を極端に減らす必要はありませんが、血糖を急に上げない食べ方を意識しましょう。主食は白米よりも雑穀米や玄米など食物繊維の多いものを選び、食事は野菜→たんぱく質→炭水化物の順に。間食や甘い飲み物は控え、果物は食後に少量を。また、1日15〜30分のウォーキングなど軽い運動を習慣にすることで、血糖コントロールと免疫維持の両面に効果があります。なお、血糖値が高いと診断された場合は、医師の指導の元で生活習慣の改善とともに必要に応じて薬物治療を行ってください。

2. 肺炎の既往あり

呼吸器が弱っている人は、肺や気道の粘膜を守ることが何より大切です。部屋は湿度40〜60%を保ち、加湿して乾燥を防ぐこと、外出後や、食事前の手洗いでウイルスを洗い流し、体に入れないことが基本。鼻呼吸を意識し、口呼吸を減らすことで粘膜防御を高めましょう。粘膜の健康を支えるβ-カロテン(にんじん・ほうれん草)やビタミンA・Cを意識的に摂り、寝る前の深呼吸や軽いストレッチで横隔膜を整えるのも効果的です。また、水分不足は粘膜の乾燥を招くため、こまめな水分補給も忘れずに。

3. 多忙・睡眠不足

睡眠不足は免疫に関連するホルモンの乱れを招き、感染リスクを大きく高めます。質の良い睡眠で疲労回復と免疫再生を促すことが重要です。おすすめは、細胞の代謝と疲労回復のために働く肝機能を支えるタウリン(タコ・イカ・魚・牡蠣・あさり・しじみなどの貝)と、成長ホルモン分泌を助けるグリシン(魚や肉の皮部分など)の摂取。就寝1時間前にはスマホ・PCをオフにし、照明を落としてリラックス。温かい飲み物やストレッチで副交感神経を優位に。寝室の温度・湿度を一定に保ち、乾燥を防ぎましょう。起床時間を毎日同じにし、睡眠時間が短い人は昼の15分仮眠で体をリセットすると効果的です。

4. 栄養不良

栄養バランスの乱れは免疫細胞そのものを弱らせます。毎食、主食・主菜・副菜をそろえ、コンビニ食でも工夫を。緑・赤・黄・白・黒の5色の野菜・果物を意識し、特にキャベツ・レタス・ブロッコリー・柿・みかんなど抗酸化作用の高い栄養素を含む食材を積極的に。魚・卵・大豆・鶏むね肉など良質なたんぱく質を毎食取り入れ、朝食を抜かずに体温を上げる食習慣を。免疫細胞が働きやすい環境を整えます。

5. アレルギーあり

アレルギー体質の人は免疫が常に過剰に反応しており、炎症で防御機能が疲弊しがちです。青魚(サバ・イワシ・サンマなど)に豊富なEPA・DHAを週2〜3回取り入れ、ビタミンC・E・ポリフェノールを含む果物や緑茶で抗酸化力を補いましょう。油や加工食品の摂りすぎは避け、外食は控えめに。鼻づまりがある場合は温湿布や入浴で血流を促進し粘膜を柔らかく保つことが大切です。薬の使用は医師の指示を守り、自己判断での長期常用は避けるようにしましょう。

②セルフメディケーションも活用した適切な感染症対策を

このまま感染が拡大すれば、例年と同じように抗ウイルス薬や医療機関で使用する検査キットの不足や、医療機関が混雑して発熱してもすぐに受診できない状況になる可能性も考えられます。そこで、症状が軽い場合は医療機関に頼りきらず自分で対応する「セルフメディケーション」も選択肢の一つです。

風邪をはじめとした感染症に対して家庭で備えておきたいのは、市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンなど)や総合感冒薬、インフルエンザや新型コロナの感染をセルフチェック可能な抗原検査キット。風邪のような症状が出たら、まず薬局等で購入できる抗原検査キットで検査を行い、インフルエンザや新型コロナでないと分かれば、自分の体調を確認しながら市販の風邪薬で様子を見ることも可能です。なお、性能等の確認がされていない「研究用」の検査キットも出回っているため、製品の選択には注意が必要です。検査は発症から10時間以上経ってから行うと精度が高まります。

インフルエンザ陽性の場合は、かかりつけ医での発熱外来受診やオンライン診療を活用し、抗ウイルス薬の処方を受けるのが理想的です。ただし、症状が軽い場合は、薬を使わず自然回復を待つ選択もあります。

インフルエンザは、喉の痛みや鼻水よりも関節痛、筋肉痛、強い悪寒といった全身症状が特徴的です。発症時は慌てず、水分をしっかり摂り、体を温め、十分な休養をとりましょう。高熱時は、水分とともに炭水化物でエネルギーを補給することが大切です。お粥やうどん、ゼリー、アイスなど、食べやすいもので構いません。

65歳以上の方でも、体力があり水分を摂れている、歩行や会話ができる、家族と連絡が取れる場合は、無理に病院へ行かず自宅療養のほうが望ましいケースもあります。一方で、自力でトイレに行けない、水分が摂れない、尿がほとんど出ていない、嘔吐や下痢がひどい場合は、すぐに医療機関を受診してください。

また、38度以上の発熱と悪寒があるからといって、必ずしもインフルエンザとは限りません。細菌性肺炎、溶連菌感染症、急性腎盂腎炎など、迅速な治療が必要な病気の可能性もあります。インフルエンザ検査が陰性でも症状が悪化する、または5日以上発熱が続く場合は、必ず医師の診察を受けてください。

一人ひとりがセルフケアと正しい判断力(セルフメディケーション・リテラシー)を高めることで、自分と家族を守るのはもちろん、必要な人に必要な医療を届けることにもつながります。

■その他補足情報

●論文情報

掲載誌:Scientific Reports(Nature系国際学術誌)

論文タイトル:Network analysis reveals causal relationships among individual background risk factors leading to influenza susceptibility

公開日:2025年8月21日 著者:Terada A., et al.

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-15131-4

●弘前大学COI-NEXT拠点

弘前大学では、文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の拠点として、健康を基軸に、地域の人々を健康にする魅力的な産業を創出することによって経済発展し、全世代の人々が生きがいをもって働き続けることができ、心身ともにQOLの高い状態での健康寿命を延伸するwell-beingな地域社会モデルの実現をめざしています。(2022年~) 前段となる文部科学省・JST「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」においては、岩木健康増進プロジェクト健診の超多項目健康ビッグデータの解析により、認知症・生活習慣病などの早期発見を可能にし、予防方法の創出と検証を行い、その成果を社会実装する研究活動を展開しました。(2013~2022年)

●大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」

弘前大学が青森県弘前市岩木地区で、住民を対象に2005年から毎年継続して実施している健診。一人当たり約3,000項目、毎年約1,000人という他に類例を見ない大規模な合同健康調査で、弘前大学では、この多項目な健康ビッグデータを蓄積し続けています。

.jpg)

-1.jpg)

_クレジット追加.jpg)

.jpg)